2025/08/08

三和建設三和建設 静岡上棟住宅建築新築工事

先日の大安吉日にお客様のお家が上棟しました!

「上棟(じょうとう)」とは、主に木造住宅の建築において

柱や梁などの基本構造が完成し、屋根の最上部にある

「棟木(むなぎ)」を取り付ける工程を指します。

この作業は「棟上げ」や「建前(たてまえ)」とも呼ばれ、

地域や業界によって呼称が異なる場合があります 。

上棟は、建物の骨組みが完成し、棟木を取り付けることで、

建物の形がほぼ出来上がる重要な節目です。

この工程は、建築工事の中でも特に重要とされ、工事の安全

や職人への感謝を込めて「上棟式」が行われることが

あります 。

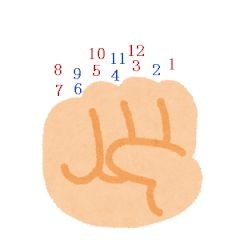

工事中、作業にあたる大工さんたちは図面を見ることなく

作業を進めていますが柱の位置はどうしてわかるん

でしょうか?

それは・・・

「番付」という柱や梁に記された位置目印があるからです!

建築現場で部材の組み合わせや配置を間違えずに行うための

大工さんの作業上の指標として使われます

横軸には「い・ろ・は…」(いろは歌の順)、縦軸には

「1・2・3…」

と付けられるのが一般的です。

たとえば、「い1」は横が「い」通り、縦が「1」通り

の交点にある部材、という意味です。

ちなみに慣用句で使われる「いの一番」という言葉は、

建築で最初に建てる柱である「い・1」に由来し、

「まっさき」「最初」という意味で使われるように

なったとされています

先日の上棟当日は40℃を超える猛暑でしたが無事に工程通り

作業が進みました!

大工の皆さん、ありがとうございました!

- YouTubeチャンネル更新中!こちらからチャンネル登録のほど、よろしくお願い致します。

https://www.youtube.com/channel/UCsbA8uOKp6SNUeOnrBZpdYA

- 三和建設静岡は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!快乾空間®発売中!

新着記事

タグ一覧

- すべて表示

- 完成見学会

- 静岡市

- ジェラート専門屋

- LA PALETTE(ラ パレット)

- フレンチカントリーテイスト

- 多層空間

- ワークスペース

- リフォーム

- プロムナード

- ドコリフォ

- 住宅施工事例

- 二世帯住宅

- 三和建設静

- イエタテ

- 公示価格

- 静岡県

- ランキング

- 東京都

- 1位

- 清水区馬走

- 料理

- リノベーション

- 静岡市スイーツ

- カレンダー

- 暦

- 修理

- お問合せ

- 三和建設静岡市

- 株式会社大仙

- 静岡市グルメ

- 蕎麦屋

- グルテンフリー

- 鴨料理

- 住宅テイスト

- 説明会

- オンライン

- 対面

- 清水

- 水回りリフォーム

- 静岡住宅会社

- 用宗オススメスポット

- 菜の花

- 春

- メンテナンス

- 住宅

- プレゼンハウス

- 見学会情報

- リビング

- 吹抜けリビング

- アンダーリビング

- タイピング

- 単語登録

- 新築

- 水回り

- 給湯機

- ルピシア

- お茶

- 建設

- 桜

- 円安

- ドル高

- 為替

- 投資家

- 建築材料

- 日本経済

- 設備器具の納期

- ガスコンロ

- 照明器具

- 4月

- 新しい

- オープン

- 健康

- 温環境

- 春野菜

- 春大根

- 子育て応援住宅

- S-BOX

- 無垢材

- 不動産

- 土地

- 注文住宅

- 低体温

- 血流

- 子供部屋

- 筍

- マイホーム

- 賃貸

- 比較

- メリットベメリット

- 静岡市ラーメン

- なすソバ

- 中華料理屋

- 地元グルメ

- AKEBONO La Table

- S-BOX

- 洗濯

- ハンガー

- ストッパー

- 自由設計

- 工務店のメリット

- 住宅会社の選び方

- ウッドショック

- 価格高騰

- 値上げ

- ネモフィラ

- カウネット

- カウコレプレミアム

- 便利グッズ

- 花畑

- SDGs

- 長寿命住宅

- CO2削減

- 環境汚染抑制

- 街づくり

- 建てる

- 若い時

- 理由

- ランドリールーム

- 共働き

- 家事

- 建築

- 和風

- 快適な住宅

- 平屋

- 清水第二中

- インスタグラム

- 工務店の日報

- Youtube

- ウッドデッキ

- おうちキャンプ

- アウトドア

- 住宅ローン

- こどもの日

- 鯉のぼり

- 鎧兜

- クールビズ

- 夏

- 期間

- 服装

- 観光スポット

- 古民家カフェ

- 焼津市

- トイレ

- 窓の設置

- メリット・デメリット

- デメリット

- ハンディチョッパー

- 回遊動線

- 内装

- 外装

- ポイント

- カフェ風キッチン

- 昼食

- お好み焼き

- オタフク

- 地域密着

- 静岡不動産

- ワンフロア

- 保証

- 注意点

- 造作キッチンカウンター

- コストダウン

- 求人

- 総務職

- 募集

- 新卒

- 中途

- 収納

- インテリア

- 調理家電

- 窓

- サッシ

- サーモスⅡ-H

- LIXIL

- 静岡中部家づくり

- 先輩お施主様の声

- 5月

- GW

- 潮干狩り

- 五月病

- 梅雨

- 傘

- 雨

- カビ対策

- 梅雨入り前

- 観葉植物

- 電子帳簿保存法

- 請求書

- 電子化

- 緑のある暮らし

- ペンダントライト

- スタンドライト

- 雰囲気を変える

- 静岡三和建設

- フェンス工事

- 境界線

- 駿河区敷地

- 家の外観

- ビール

- 10月

- バーカウンター

- ホームバー

- おうち時間

- 紫陽花

- 花言葉

- お施主様の声

- 人気

- 設備

- 三和建設㈱

- 造作洗面台

- 玄関ポーチ

- ぴよりん

- うちっちぴよりん

- 清水区食べ物屋

- まるさ商店

- 魚介豚骨ラーメン

- 北欧

- デザイナー

- 椅子

- いつから

- 過ごし方

- コクヨ

- GLOO

- 夏越の大祓

- 茅の輪

- 人形

- 無病息災

- 父の日

- プレゼント

- 19日

- 用宗

- おでかけスポット

- 東海大海洋学部博物館

- 静岡市観光

- 清水の水族館

- 清水区おでかけ

- こどみらい住宅支援

- 契約

- 建物

- 家電

- 登記

- 建売住宅

- 埼玉

- メッツァ・ビレッジ

- トーベ・ヤンソン

- 快乾空間

- 梅雨の洗濯

- 室内干し

- 熱中症

- 対策

- 6月

- 電話番号

- ルームツアー

- 畳

- 調湿効果

- 7月25日

- グランシップ

- 就職フェア

- 外壁

- 色分け

- サイディング

- ツートン

- 清水マリナート

- 田中達也

- ミニチュアライフ展

- 七夕

- 7月7日

- 由来

- ZEH

- 住宅ローン控除

- 太陽光発電

- 2024年

- 確認申請

- 子育て世代

- ママ

- 動線

- おすすめ映画

- コメディ映画

- 静岡第一テレビ

- TV出演

- ピン★スポ

- 総務

- 間取り

- イベント

- 安倍川花火大会

- 2022

- 移住

- 就職支援金

- しずおか就職net

- 置き配

- 荷物

- 換気システム

- せせらぎ®

- 熱交換

- パッシブデザイン

- アクティブデザイン

- 自然

- 自動販売機

- 子ども食堂

- 共食

- 職業人インタビュー

- 静岡商工会議所

- 高校生

- 不動産投資

- 投資

- カーペット

- ゴム跡

- フローリング

- 掃除

- アラジン

- トースタ―

- 秋

- 吹き抜け

- スケルトン階段

- チラシ配り

- 模様替え

- 空き家

- 問題

- スリットシャッター

- 防災の日

- 防災グッズ

- キャンプ用品

- 代用

- PayPay

- キャンペーン

- 2023卒

- 会社説明会

- 9月病

- 季節変わり目

- 最低賃金

- 中秋の名月

- 9月10日

- 入江南町

- コスモス

- 秋桜

- おでかけ

- 現地説明会

- 分譲地

- 台風

- リスク

- フリーマガジン

- 台風15号

- 10月3日

- 中古住宅

- インスペクション

- 瑕疵

- 住宅の構造

- 台風被害

- 精油

- アロマセラピー

- ラベンダー

- 睡眠

- 不眠

- IFPAアロマセラピスト

- ヘルニア

- ブロック注射

- トリガー注射

- 防災

- 非常食

- マッシュポテト

- じゃがマッシュ

- 駿河区高松

- うどん屋

- こころ彩

- 旅行

- 支援

- 全国旅行支援

- 冬支度

- エアコン掃除

- 北朝鮮

- ミサイル

- Jアラート

- パトリオットミサイル

- PAC-3

- ショート動画

- 瀬名Cプレゼンハウス

- 新卒採用終了

- 中途採用継続

- 物件購入

- 匠宿

- 陶芸

- 竹細工

- さつまいも

- 収穫

- 食べごろ

- 清水区建設会社

- 調湿作用

- シャープ

- 蓄電池

- 被災者支援

- 被災者生活再建支援制度

- 自然災害

- 改正省エネ基準

- 長期優良住宅

- UA値

- シロアリ駆除

- 消毒

- 臭い

- 転職

- 転職情報サイト

- デューダ

- ベビーゲート

- 転落防止

- 住宅設備

- 水災

- 静岡市建設会社

- 日本平ホテル

- 富士山

- 水害

- 保険

- 部屋作り

- お家づくり

- ダウンライト

- シェルターハウス

- 戦争

- 日本

- コンセント

- 下水

- 解決

- サッカー

- ワールドカップ

- スペイン戦

- 地盤調査

- 地盤改良

- ANDPAD

- 施工管理アプリ

- 業務改善

- クリスマス

- 室内

- 不動産購入

- 融資

- 金融機関

- 復旧工事

- 補助申請

- 建築指導課

- 家

- シンボルツリー

- 庭

- シマトネリコ

- オリーブ

- ボーリング調査

- スウェーデン式サウンディング調査

- 秋葉山祭り

- お祭り

- 年末

- 大掃除

- 効率的

- 台風15号

- 支援金

- 経費削減

- 増えてきた

- 年賀状

- どんど焼き

- 正月飾り

- 新紙幣

- タンス預金

- 課税

- 2024

- お正月

- 鏡餅

- 鏡開き

- 二十四節気

- 大寒

- 乾燥

- 火事

- 金額

- LDK

- 静岡三和

- 電気料金

- 高い

- いつまで

- 湿度

- 勾配天井

- 結露

- 対策方法

- 建売

- 静岡

- 最高気温

- 断熱

- 吹抜け

- 地震

- 耐震等級

- 阪神淡路大震災

- 東日本大震災

- 花粉症

- 症状

- 階段

- 種類

- 吉田町

- 小山城

- どうする家康

- 愛犬と暮らす

- ペット

- トイプードル

- 犬の怪我

- 先進的窓リノベ

- 補助金

- インプラス

- 電気代高騰

- ヒートショック

- 借景

- 景色

- ハイドア

- ドア

- 木造住宅は弱い

- 木造住宅は強い

- 祭り

- 東海道

- 丸子宿

- エアコン

- 室外機

- トラベル

- 電気代

- 節約

- 掲載

- 三和建設(株)

- イエタテ静岡

- 住宅紹介

- お酒

- 肝臓

- 飲み会

- 特定空き家

- 固定資産税

- リノベ住宅

- 浄化槽

- 新入社員

- 自動車

- タイヤ

- 交換時期

- ローン金利

- 黄砂

- PM2.5

- 三

- 人体被害

- エスパルスドリームプラザ

- エスパルス

- 船とハナウタ

- 基礎

- 鉄筋

- サビ

- 不良品

- 防水

- FRP防水

- ベランダ

- ストレス

- ツボ押し

- マスク着用

- コロナ

- 誕生花

- 馬走

- LEDライト

- パソコン

- 時短

- 下地

- DIY

- 柱

- TOTO

- きれい除菌水

- 次亜塩素酸

- イエタテ2023夏号

- ショートカット

- 清水みなと祭り

- 花火

- 火災

- 木造と鉄骨造

- 特別企画

- 社長の年齢分析

- 後継者不足

- 後継者倒産

- 社長引退

- 生シラス

- 建築基準法改正

- 2025年

- 脱炭素社会

- 4号特例の廃止

- 被災者生活再建支援金

- 自転車

- ヘルメット

- 盗難

- 防犯対策

- ウイリアム・モリス

- 壁紙

- カーテン

- 避難場所

- 震度

- キッチン

- ワークトップ

- ショウルーム

- 青春18きっぷ

- JR

- 電車

- 失敗

- 感謝

- 成功

- 三和健設

- 改正空き家対策

- 空き家管理

- 活用

- インボイス

- 消費税

- ガソリン車

- 電気自動車

- 販売停止

- ハイブリット車

- 営業

- 設計

- ラーケーション

- 愛知県

- 保護者

- 家族サービス

- 疲労回復

- 運動

- アクティブレスト

- がん

- 生存率を高める

- 病院

- 癌

- 10月5日

- 大阪万博

- 予算

- 人件費

- チョコザップ

- ジム

- ダイエット

- 税金

- 減税

- 印紙税

- 不動産取得税

- 空間シリーズ

- 美誂空間

- お刺身

- 一期

- お魚

- HP

- リニューアル

- 写真撮影

- ベランピング

- 花粉

- アレルギー

- 結膜炎

- 扉

- 丁番

- 調整

- ガブリチキン

- 唐揚げ

- ハイボール

- ナチュラル

- モダン

- リンサークリーナー

- アイリスオーヤマ

- 天井

- ビルトイン食洗機

- ワイドタイプ

- 新発売

- パナソニック

- セミナー

- お風呂

- TOTO YKK AP

- DUSKIN

- ダスキン

- 解熱材

- 鎮痛剤

- 熱冷まし

- ロキソニン

- アセトアミノフェン

- 資金計画

- 住宅ローンアドバイザー

- 大蔵持

- 効率化

- 相談会

- 夜

- お菓子詰め放題

- TikTok

- 動画

- ダニ

- トコジラミダニ

- おかし詰め放題

- パーツギャラリー

- ホームページ

- 喪中

- 神棚

- 神棚封じ

- 木造住宅

- 倒壊

- 新耐震基準

- キャッシュレス

- 水素水

- アンチエイジング

- 抗酸化作用

- 構造計算

- 皮膚の乾燥

- 健康問題

- 塗料

- 光触媒

- 親水性塗料

- キッチンカー

- 抽選会

- お菓子プレゼント

- 造作額

- 清水区

- にゃんこ

- ネコ

- アイディア

- 宅配ボックス

- こどもエコ住まい支援事業

- 雨水タンク

- 断水

- 構造

- コーヒーの種類

- ブラジル

- キリマンジャロ

- コロンビア

- ひな祭り

- お雛様

- 片付け

- 吊るし雛

- 整理収納

- 設計相談会

- 13年

- 安井金比羅堂

- 京都

- 悪縁を絶つ

- お参り

- 三和建設静岡

- 現場シート

- 足場幕

- マイナス金利

- 景気

- 25卒

- 静岡耐震助成金

- TOUKAI-ゼロ

- 地震対策

- 住宅購入

- 規格住宅

- 入学式

- 玄関

- 鏡

- 新卒採用

- ニュータウン

- 高齢化

- 問題点

- マイナンバーカード

- 健康保険証

- マイナ保険証

- クリーンシェルター

- 熱中症アラート

- HEAT20

- 断熱省エネ基準

- 虫対策

- 室内外

- 七ツ新屋

- 幸せホルモン

- ジャルディーノ

- オムライス

- 敷地

- 愛犬

- ドッグラン

- ボーナス

- 経済

- 財務管理

- モチベーション

- 静岡三和建設株

- 建物見学

- 予約受付中

- 窓のメリット

- 静岡市三和建設株式会社

- 雰囲気

- 湿気

- 管理

- 家を傷めない工夫

- フェイクグリーン

- 選び方

- エレキギター

- アコースティックギター

- 原宿

- 暑さ対策

- シート

- シェード

- 冷房費削減

- リクシル

- 窓ガラス

- 目隠し

- 基礎工事

- コンクリート

- コンクリートの割れ

- 静岡三和建設株式会社

- 災害地域

- 洪水地域

- 土砂災害警戒区域

- 津波災害地域

- 浸水地域

- 採用

- 還元イオン整水器

- 酸性水

- 手足口病

- 警戒レベル

- くふうイエタテ

- 中部地区

- 人気ランキング

- 住宅情報

- オリンピック

- セーヌ川

- パリ

- 富士通ゼネラル

- 清掃

- カビ

- 散歩時間

- ワンちゃん

- 犬

- 営業職

- 南海トラフ地震

- 地震準備

- 避難

- 心理バイアス

- 正常バイアス

- 火災報知器

- 義務

- 中途採用

- 住宅営業

- インテリアコーディネーター

- 転勤なし

- 台風10号

- 秋雨前線

- 避難勧告

- コメ金額

- 消費者物価指数

- 縁日

- 十五夜

- お月見

- お供え

- へそもち

- 耐震補強

- 学内企業説明会

- 英和学院大学

- 常葉大学

- 熊

- クマ

- 温暖化

- 郵便料金

- 10月1日

- 自民党総裁

- 石破総裁

- 金利

- ガクチカ

- 学生時代

- 面接

- 用語

- グミッツエル

- カンロ

- 床暖房

- ヒートポンプ式床暖房

- ガス温水式床暖房

- 静岡市三和建設

- webご祝儀

- 結婚式

- ドライクリーニング

- 衣替え

- 文化の日

- 地震の死因

- 地震保険

- 保険の支払い

- 魅力

- 冬

- 清水エスパルス

- 応援グッズ

- プレゼンハウス見学

- 勤労感謝の日

- 11月23日

- エアコンの寿命

- エアコン清掃

- 寒さ対策

- 床

- 部屋

- 強盗

- 防犯

- 護身

- 三和建設(株)

- いい夫婦の日

- 夫婦岩

- 天照大神

- 高校

- 見学

- 思い出

- 夜の見学会

- 1人の時間

- 心のリセット

- エネルギーの回復

- 晦日

- 大晦日

- 違い

- 1月

- 静岡市清水区

- 風呂場の事故

- 血圧

- 中山美穂

- 簡単

- 手作り

- エコカラット

- 湿気対策

- 調湿性能

- 正月飾りの時期

- 水道が出ない

- 給湯設備

- 住環境

- 生活動線

- 家相

- 2/9

- 地鎮祭

- 造作家具

- ポスト

- 便利

- 配置

- 書斎

- 三和建設株式会社

- 寝室

- 政策

- パントリー

- トイレの悩み

- 尿はね

- 悩み解消

- 内窓リフォーム工事

- 太陽光発電システム

- 三和建設

- 省エネ

- 再生エネルギー

- 外壁塗装

- 塗り替え

- タイミング

- 階段下

- カウンター

- 樹種

- 愛犬家

- 床材

- 水まわり

- ペットと暮らす

- シーリングファン

- 空気循環

- 床選び

- 足ざわり

- 家の中の乾燥

- ダウンリビング

- ピットリビング

- スロップシンク

- 雨の日

- 乾かない

- 愛猫と暮らす

- 興津

- バルコニー

- 和室

- 家具

- 静岡 三和建設

- パイン材

- ヒノキ材

- スギ材

- たこ足配線

- 発火防止

- 工務店選び

- ハウスメーカー選び

- やりたい箇所

- 天然芝

- 人工芝

- ガーデニング

- 塗り壁外壁

- 子供主体

- 成長

- アカシア

- 広葉樹

- 建築化照明

- 始め方

- いつ

- 北向き道路

- 陽当たり

- トップライト

- 津波

- 洗面

- おしゃれ

- こだわり

- 静岡銀行

- 資産運用

- 保険見直し

- 5/10・11限定

- 三和建設 静岡

- 窓の選び方

- 2025年

- 川原町

- 月見町公園

- 岡小

- 花みずき通り

- 構造見学会

- 葵区古庄

- モルック

- 梅雨の湿気対策

- 快適

- 空間

- 提案

- 境界

- 不動産売買

- 家を建てるとき

- 米不足

- 住宅造り

- 米不足対応

- 自治会

- 近年

- コスト

- 見学会

- 愛犬と住む家

- 愛犬の安全確保

- 洗面室

- 脱衣室

- 買取査定

- 土地情報

- プラン作成

- 過ごす

- 防虫

- 高断熱

- 第一種換気システム

- WITH CAT

- キャットウォーク

- くぐり戸

- 食欲

- 冷房

- 愛犬と住む家づくり

- 散歩ケア

- 外構工事

- 植栽計画

- 静岡で家を建てるときに読む本

- 小さな工事

- 水漏れ

- ロフト

- ガレージ

- 趣味

- ヌック

- 子供の転落事故

- 落下防止

- 間取り相談

- トイレ手洗い

- ミラタップ

- ショールーム

- 高齢者

- 暮らし

- 感震ブレーカー

- リフォーム工事

- 日射遮蔽

- トイプードルと暮らす

- インナーバルコニー

- 猛暑

- 特定小型原動機付自転車

- キックボード

- 三和建設清水区

- 西小川

- 家具選び

- 三話建設静岡

- 給湯機入替

- 26卒

- 27卒

- 仕事体験

- 新築工事

- 上棟

- 8月30日

- 耐震性

- 生乾き臭

- With Cats

- 高性能住宅

- 健康住宅

- 住宅に求めるもの

- 家づくりの最初

- 神事

- 残暑

- ルームエアコン

- 家を持つ

- 資産

- 安心

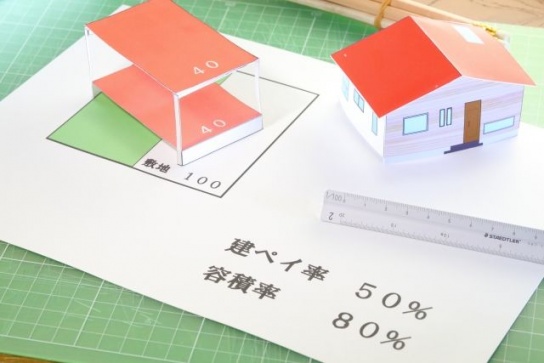

- 建ぺい率

- 容積率

- 土地探し

- 建築基準法

- 敷地面積

- 耐火建築物

- 延べ床面積

- 事前準備

- ケイミュー

- システムバス

- 癒しの空間

- 9/20・9/21イベント

- 無垢床材

- 基準地価

- 土地価格

- 清水区船越

- 営業のお仕事

- い草

- 部屋干し

- 人気エリア

- 子ども

- 家族

- 集う

- 無垢の床材

- 自然素材

- 亜熱帯化

- 収納スペース

- 新築住宅

- 造作洗面

- 静岡市 分譲地

- 新規分譲

- 猫と暮らす

- キャットタワー

- 狭小住宅

- 狭土地

- 住宅省エネ2025キャンペーン

- 高層ビル

- はしご車

- 下がり天井

- ルーバー天井

- 空間づくり

- ホテルライク

- いえづくり

- アイデア

- ドラマ

- 北側斜線

- 改修

- 軒天

- シーリングライト

- ブラケットライト

- 建築用語

- こけら

- 几帳面

- 2階LDK

- アウトドアリビング

- ユニットバス

- 三和建設 静岡、無垢床材、ドックラン、古庄、敷地

- 三和建設 見学会

- クロス

- アクセントカラー

- アースカラー

- AI

- 家づくり

- 家事動線

- クマの目撃

- みらいエコ住宅

- 2026

- 耐震

- 軽量化

- 住宅ローン減税

- フロアタイル

- 壁仕上げ

- テレビ背面

- 三和建設 静岡市

- オープンハウス

- 造作空間

- 住宅の歴史

- 年末年始

- センサーライト

- 暖房機器

- 災害

- 有効スペース

- 2026年

- 干支

- 洗面化粧台

- 造作洗面化粧台

- 正月

- お飾り

- 駿河区谷田

- 5区画分譲

- 県立美術館前駅

- 風向

- コーチパネル

- 棟上げ

- 感動

- 実感

- 上棟式

- 壁掛けテレビ

- 静岡市 三和建設

- 清水区 不動産

- 袖師小学区 土地

- 六曜

- 節分

- 雪

- 住宅関連

- 外観

- 販売地

- 建築条件付き

- 駿河区

- 光陽町

- 用途地域

- 都市計画法

- 建替え

- 不動産売却

- 居住用財産の売却特例

- 電気設備

- 三話建設 静岡

- 2階リビング